一般歯科治療

虫歯の原因は食べ物の糖分!?

STEP1

食べ物の残りカスの中にある糖分を虫歯菌が分解し、ネバネバ成分を出します。

STEP2

ネバネバ成分を足がかりに他の細菌も歯にくっついていきます。これがプラーク(歯垢)です。

STEP3

プラークの中の虫歯菌は、糖質を分解して酸を作り出します。この酸がエナメル質を溶かして虫歯になります。

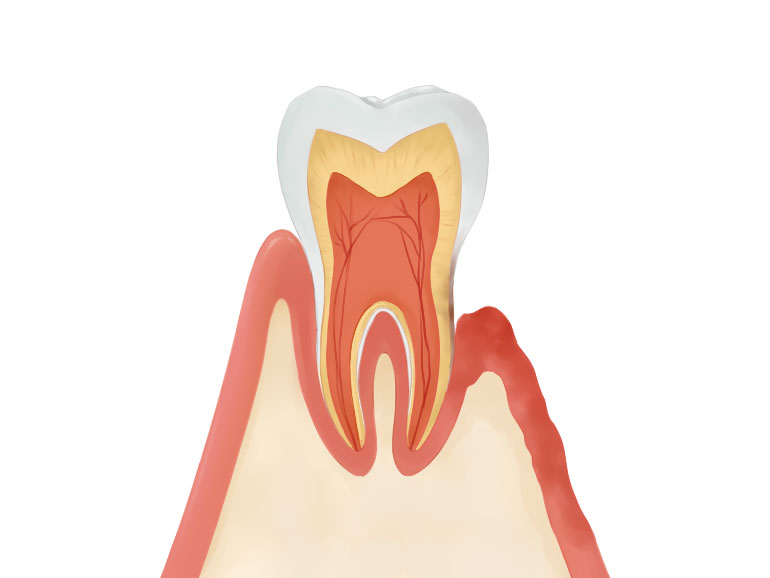

虫歯の進行

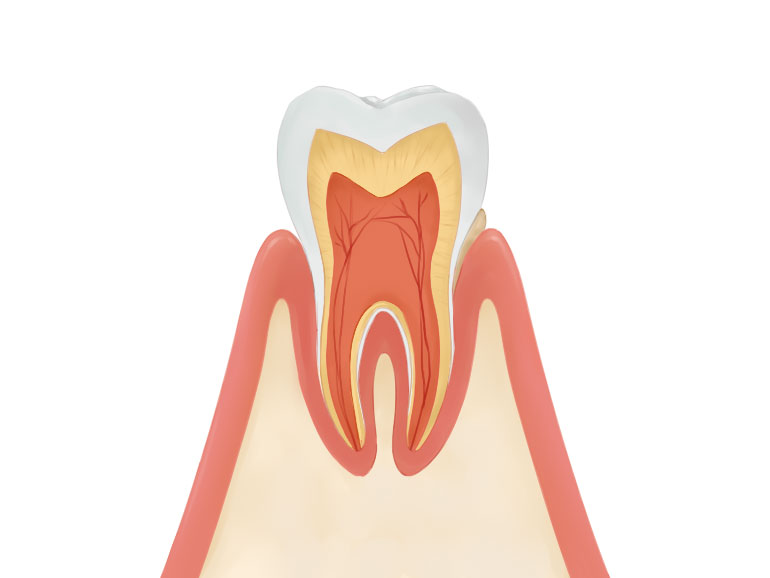

C0(要観察歯)

初期虫歯とも呼ばれます。歯の表面が白くにごってくすんで見える状態です。

まだ元の健康な歯に戻る可能性がありますが、放っておくと虫歯に進行してしまいます。歯に穴は開いておらず、痛みなどの症状はありません。

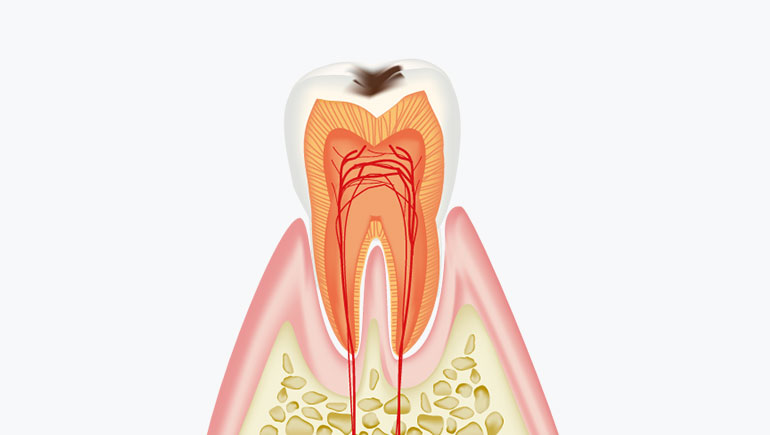

C1

歯の表面を覆っているエナメル質が脱灰している(歯が溶けている)状態です。

痛みはあまり感じませんが、歯の表面が白くにごっていたり、穴の開いた部分が茶色又は黒色に変色します。

C2

象牙質の層にまで進んで穴があいている中等度の虫歯です。冷たいものを食べたり飲んだりすると歯がしみます。

この段階まで進行した虫歯は一気に進行が広がるので注意が必要です。

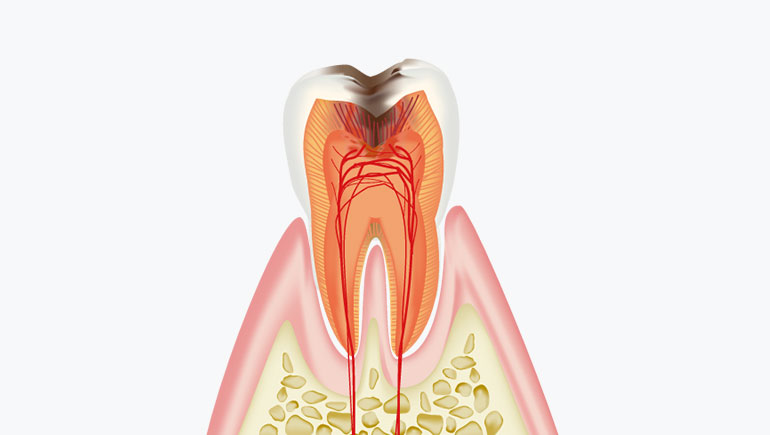

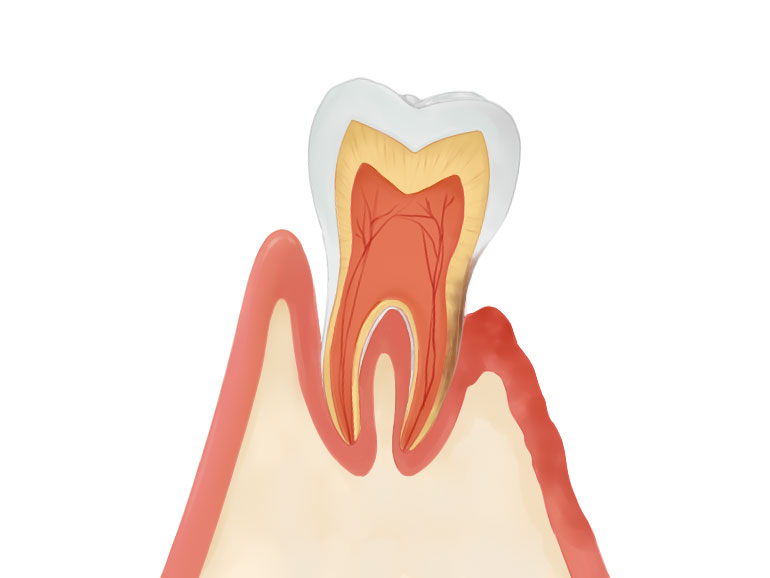

C3

虫歯が歯が大きな穴になって象牙質のすべてに及び、歯髄(神経)まで達した状態です。

炎症を起こしたりすると、とても激しい痛みを伴います。状態によっては治療期間も長引きます。

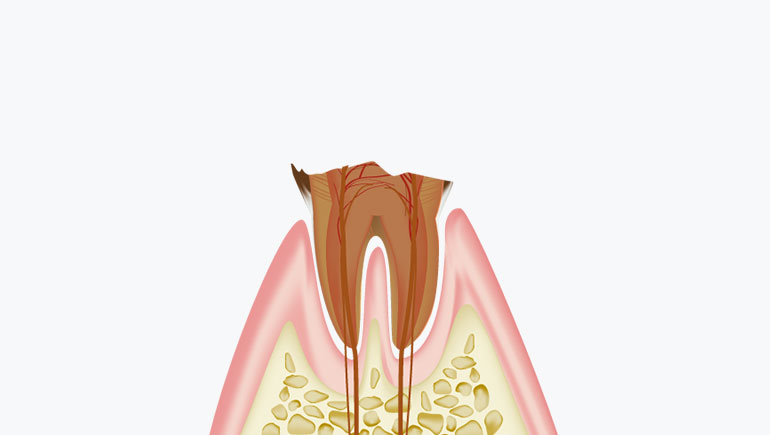

C4

歯が崩れて根っこだけが残ってしまった状態です。

このままにしておくと歯髄が腐敗してしまい、炎症が周囲に広がっていきます。

親知らずについて

親知らずが引き起こす影響

親知らずが身体や口腔内に悪影響を出すのは、「水平埋伏智歯」と呼ばれる親知らずが真横を向いて埋まっているときです。真横に向かって生えている親知らずは、隣の歯をグイグイと押すため、(その状態が長引くと)顎関節症など顎の痛みの原因になる他、他の歯の歯並びが悪くなる可能性が高くなります。

また、斜めを向いて親知らずの先端が少しだけ顔を出した「半埋伏」の場合などは、隣の歯に接触している部分に汚れがたまりやすく清掃も困難なため、高確率で虫歯になってしまいます。その場合は、隣の7番目の歯の隣接面も虫歯になる可能性が高いので注意が必要です。

親知らずは抜歯が必要?

親知らずの生え方が悪いと、歯磨きが難しく将来的に虫歯や歯周病になってしまう可能性が非常に高くなります。また、正常な歯も虫歯にしてしまう可能性があるので、その前に抜歯をすることをお勧めしております。

親知らずが骨の中に完全に埋まっている場合も、腫瘍や嚢胞(のうほう)の原因となってしまったり、親知らずが生えてくることによって歯並びが悪くなってしまうこともあります。

親知らずが少し出ている場合

歯磨きの際に歯ブラシが届きにくく、親知らずや隣の歯が虫歯になりやすくなります。化膿すると痛みや口臭の原因にもなります。

親知らずが歯茎の中に埋没している場合

歯茎の中に埋まっている親知らずが、隣の歯を押して痛みや炎症を引き起こしたりする事があります。

歯周病治療について

歯科の三大疾患のひとつ

歯周病は、歯科の三大疾患のひとつで日本人に多い病気であり、歯を支えている歯肉や顎の骨が、化膿したり破壊されりする病気です。

歯周病は限度を越えて酷くなると、どんなに一生懸命に治療しても手遅れになります。治療に早すぎるという事はなく、あまり酷くならないうちに完全に治療する事が重要です。

歯周病は歯茎だけが腫れた状態となる歯肉炎(しにくえん)と、歯と歯茎をつないでいる部分が壊されたり、歯を支えている骨が壊される歯周炎(ししゅうえん)に分類されます。

歯周病の進行

歯周病の進行は非常に遅いため、普段の口腔内の変化にはなかなか気が付きません。

気付かない内に症状は進行し、多くの場合で、歯槽骨が吸収して歯が動くのを感じてから初めて症状を自覚します。

さらに歯周病は口腔内だけではなく、全身にも影響を及ぼすことが判明しています。歯周病菌そのものには強い病原性を持っている訳ではありませんが、炎症を起こした歯肉から、菌が血液に入りやすい状態になり、全身疾患の原因にもなりえます。

進行度1

歯茎が腫れ、出血する

歯肉が炎症を起こすと赤く腫れ上がり、歯を磨いたりリンゴなどをかじったりすると出血します。

進行度2

口臭を感じるようになる

歯肉と歯の間の隙間が広くなり、そこから出血したり膿が出たりして口臭を感じる場合があります。

進行度3

歯がぐらついてくる

炎症が慢性化し、歯根膜、歯槽骨が先端部より溶けてきます。口臭もあり、歯が浮いた感覚がします。

進行度4

硬いものが食べられなくなる

歯根を支えている歯槽骨がほとんど溶けてしまいます。歯根が露出し、歯のぐらつきがひどくなります。

歯周病の治療法

プラークコントロール

歯周病予防、治療共に基本となるのがプラークコントロールです。

プラークコントロールとは、歯周病の原因である歯垢(プラーク)の増殖を抑えることに重点を置いた予防・治療法で、正しい歯磨きの仕方や、歯間ブラシ・デンタルフロスなどを使用してプラークコントロールをする事が歯周病予防・治療の基本です。

スケーリング & ルートプレーニング

歯垢(プラーク)は時間が経てば、歯磨きでは取り除くことができない歯石になります。歯石は歯周病菌の格好の棲家となるため、早めに取り除くことが大切です。

歯石・歯垢(プラーク)を除去し、再び付着しづらくする治療法がスケーリング&ルートプレーニングで、歯磨きでは取り除けない歯石はもちろん、取り除けていない歯垢(プラーク)を歯科医院で除去することによって炎症が収まっていき、歯周ポケットの深さも浅くなりますので、歯周病の進行を抑え、症状の改善が期待できます。

詰め物や被せ物の修正治療

詰め物や被せ物の不適合があると、歯垢(プラーク)が付着しやすく、歯磨きで除去する事が難しくなるため、詰め物や被せ物が合っているかを確認し、合っていなければ修正する治療が行われます。

詰め物や被せ物が適合するようになるだけで、歯垢(プラーク)が付着しづらくなり、また付着した歯垢(プラーク)を取り除きやすくなるため、歯周病の進行を抑え、症状の改善が期待できます。

生活習慣の改善

病気や睡眠不足、ストレスを感じているときなど、抵抗力が落ちているときは歯周病菌に感染しやすくなります。十分な睡眠、適度な運動、ストレス解消は歯周病を治療していく上でも欠かせません。

また、歯周病と関係の深い糖尿病にならないような食事、よく噛んで食べるなど、食生活を見直す事も必要です。